労働市場のタイト化

よくニュースで「労働市場の逼迫により」とか、要人発言で「労働市場はいまだタイト」という言葉を聞いたことがあるかと思います。

ただ、それによって、何が起きているのか、この先何がおきるのかとてもわかりにくいです。本記事では労働市場と市場のタイト化について解説していきます。

労働市場とは

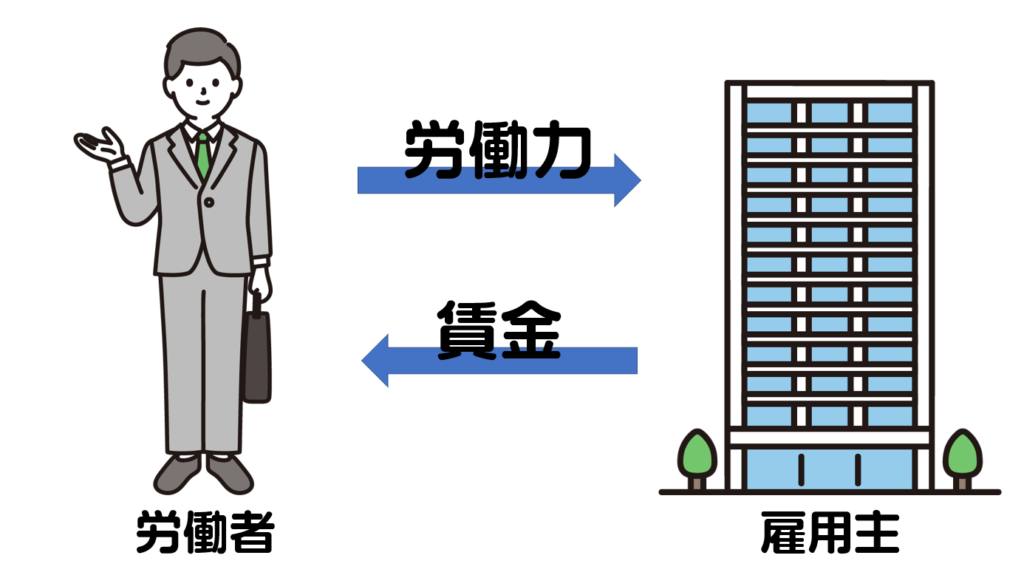

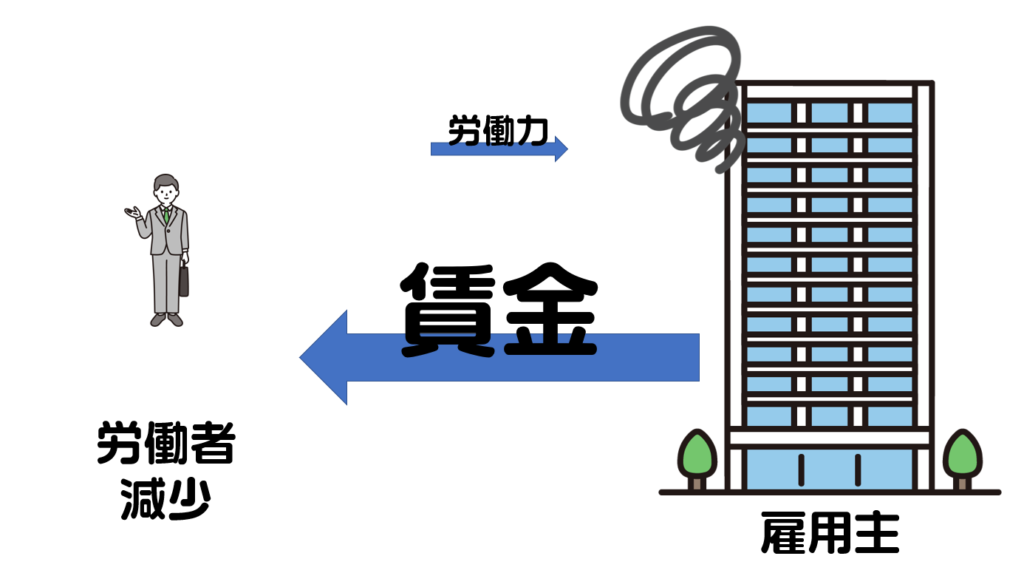

まず労働市場とは、働き手(労働者)が売り手、雇い主を買い手として考えます。

働き手(労働者)は労働力を商品として、雇い主(買い手)に賃金という形で買い取ってもらっています。

このように考えると、労働は労働力という商品とお金を取引する場所、つまり市場と考えられます。

タイト化とは

タイト化とは、供給量が減り、需要が増えることです。言い換えると、働き手は減り、雇用主の求人数は増えることになります。

働き手が減ってしまうと、雇用主は人手不足で苦しむ。ということになります。企業はなんとしても働き手を確保をしたいので時給の底上げを行います。

労働市場のタイト化を示す経済データは?

雇用統計:失業率、平均時給

失業率とは、米雇用統計で発表されるデータで、失業者の割合を示します。一般的に失業率が低いと、労働市場がタイトといえます。企業は常に人手不足、つまり需要が供給を上回るので、あぶれて就職できない人(失業者)が減少することになります。

加えて、平均時給も上昇していると、雇い主の雇用条件がより良いものになっており労働市場がタイト化を示すデータのうちの1つとなります。

米国JOLTS(Job Openings and Labor Turnover Survey、求人労働異動調査)

アメリカJOLTSとは、米国の求人数、採用数を示すデータで、このデータから受給のバランス(働き手と雇い主)のバランスを見ることができます。

労働市場がタイト化すると相場はどうなる?

労働市場がタイト化すると、雇用主は人手不足に陥ります。ですので雇用主はどうにかして働き手を見つけるために給料を底上げします。

賃金が上昇すると、消費者の消費行動が高まるため、物価が高まりインフレ圧力となります。

インフレ圧力が続くと、中央銀行は利上げ(金融引締)を行います。

よって、労働市場のタイト化はインフレ圧力、つまり利上げに繋がります。

結果、一般的には通貨高、株安に繋がりやすくなります。

金利、インフレについて学習したい方は以下の記事を参考にしてください。

まとめ

- 労働市場とは、働き手が労働力を売る売り手。雇用主が労働力を買い取る買い手。

- 労働市場のタイト化とは、働き手が減るが、雇用主の雇用需要は増えること。

- 労働市場のタイト化が進むと、インフレ圧力。利上げに繋がりやすい。